Церковь Преображения Господня: «парадное крыльцо»: Варианты оформления

@kizhi

@kizhi

Замысел легендарного мастера Нестора - создать на острове Кижи церковь, какой «не было, нет и не будет» воплотился в дивную красавицу с золотистым сосновым срубом, с 22-мя главками; покрытыми свежим осиновым лемехом. Но время и мода не пощадили первоначального образа его творения: через 100 лет пластика сруба была скрыта под тесовой обшивкой, а трепетная красота осинового лемеха обита железом.

Вскоре по Указу 1826 года «О правилах на будущее время для устроения церквей», подписанному императором Николаем 1, постройка и починка храмов могла производиться только по проектам, составленным «согласно правилам архитектуры под надзором губернской администрации и консистории».

Этот Указ стал началом конца русского народного зодчества: в корне уничтожался самобытный, творческий дух народной архитектуры.

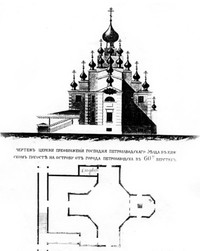

Особенно активное «обновление» древних церквей стало производиться с середины 19 века. «Благолепным поновлениям» в это время должен был подвергнуться и сам храм Преображения Господня, судя по чертежу, плану и фасаду, выполненному Т. Чехониным в 1853 году (рис.1).[1]

Чертёж цветной, представлен с южного фасада, отмечен сухостью исполнения и монотонной расстановкой равновеликих куполов по всему объёму на гладкой поверхности верхней части. Церковь установлена на высоком цоколе и внешне выполнена «на каменное дело» с разноформатными высокими окнами.

Входу автор уделил своеобразное решение: глубокий вынос кровли, резные балясины и подзоры. Дополнением к входу является открытая балюстрада, расположенная между южным приделом и трапезной.

Автор проекта явно тяготеет к каменному образцу церкви, скрывая её бревенчатое устройство.

Здесь же представлен план - чертёж церкви с обозначением места расположения кладовой - ризницы с внутренним входом из собственно - церковного помещения.

Таким образом, Т. Чехонин разрешил проблему с дверью «в никуда», введя её в активное действие в качестве дополнительного входа в церковь и обогатил центральное крыльцо по собственному решению. При этом был нарушен исторический образ бревенчатой церкви.

Ранее выявленный нами чертёж секретаря Строительного отделения Губернского правления техника Петрова был выполнен на 13 лет позднее, в 1866 году.[2]

Техник Г. Петров составил план и смету на исправление «всех ветхостей в ней оказавшихся».

В 1866 году Олонецкая Консистория распорядилась утвердить план ремонта церкви Преображения и смету расходов.[3]

Техник Г. Петров, сохранил бревенчатую основу здания, но, скрыл её под сплошной тесовой обшивкой. Купола покрыты железной обивкой, бочки и кровли прирубов дополнены резными подзорами; металлические стяжки на всех крестах стали декоративным оформлением, придавая церкви несколько легковесное впечатление.

При этом Г.Петров сохранил прежний, первоначальный вид двухмаршевого крыльца, но в более детальной декоративной проработке: с резными балясинами, 3-х арочными, лёгкими навершиями на верхнем рундуке и 3-мя сплошными филёнчатыми вставками вместо балясин. Крыльцо завершается главкой и крупным резным украшением.

Проблема с дверью «в никуда» проектом была решена исключительно просто: её «замуровали» дощатой обшивкой.

Исследователи разных лет неслучайно акцентировали своё внимание на образе парадного крыльца - торжественного входа в главную церковь Кижского погоста, иногда гипотетически усложняя его конструктивный и декоративный вид.

В представлении финского специалиста Ларса Петтерссона первоначальная конструкция церкви во время завершения её строительства в 1714 году имела вместо привычной для нас обширной трапезной узкую галерею, охватывающую все грани западного фасада церкви, с одним выходом на двумаршевое крыльцо.[4]

Через 50 лет, в 2000 г., предположение Л. Петтерсона развивает главный архитектор проекта реставрации Преображенской церкви В.С. Рахманов. В его представлении вход в церковь был решён через сложную систему крылец. Основное - западное - имело ориентацию лестничных маршей на север и юг. Южный вход был связан «висячим» переходом - крытым «церковным мостом» на столбах (в связи с перепадом местности) с колокольней, предшественницей настоящей.[5]

Таким образом, мы имеем два разных представления о первоначальном образе церкви Преображения Господня.

Значительным подспорьем в решении этой проблемы является свидетельство Ларса Петтерссона: в 1943 году на фотографии № 23, зафиксирована его надпись: «Вид на южную часть трапезной с дверью, ведущую на малое южное крыльцо».[6] По его мнению, крыльцо с южного фасада представляло короткий выступ, ведущий непосредственно для выхода только через крытый переход («церковный мост») на колокольню без продолжения до стыка с нижним рундуком главного входа.

С 1980 года проблему выяснения существования двух боковых пролётов «парадного» крыльца с южного и северного фасада пытался представить Б.П. Зайцев.

В проекте архитектурной реставрации церкви, разработанном в 1980 году Б.П. Зайцевым «Спецроектреставрация», Москва; крыльцо предполагалось сделать с 2-мя боковыми спусками. На макете центральный вход обозначен с 3-мя входными пролётами.

Натурное исследование Преображенской церкви произведено в 2006 году архитектором – реставратором В.А. Крохиным. На срубе сохранились следы от двери, ведущей из ризницы – кладовой на лестничный пролёт, связанный с нижним рундуком основным крыльца. По мнению В.А. Крохина, это крыльцо существовало недолго (20-30 лет) и было ликвидировано в связи с устройством в кладовую – ризницу нового входа непосредственно из собственно – церковного помещения, через «лишнюю» дверь, заново прорубленную в северной грани сруба.

В.С. Рахманов же считает, что «воссоздание» дополнительного лестничного марша с южного фасада будет произведено во время реставрации.[7]

Северного пролёта лестничного марша при этом не будет, что придаст явную асимметрию памятнику.

Данное решение, на наш взгляд, не совсем, оправданно. Достаточно отобразить кратковременное наличие одного (северного), а также малого (южного) крыльца, связывающего церковь с предшественницей колокольни; в исторической документации и ввести в научный оборот в схематическом виде.[8]