Житие святителя Филиппа

Библиотека Московской духовной Академии

Народные предания – «устная летопись» края. Предания отражают народный взгляд на значимые для общества факты истории. Остров Кижи с его величественными деревянными храмами всегда являлся местом почитания и предметом гордости для местного крестьянства. В кижской округе сохранилось немало рассказов об истории этих мест. В этом разделе вы узнаете о самых интересных преданиях Кижской волости.

Тематика преданий, записанных в Кижской округе, очень широка. Одним из малоизвестных можно считать предание, связанное с именем одного из настоятелей Соловецкого монастыря митрополита Филиппа, в миру Федора Степановича Колычева. Митрополит Филипп родился в Москве в 1507 году. Он стал митрополитом в 1566 году. Спустя два года Филипп осудил произвол опричников, за это его заточили в Отроч монастырь в Твери. В 1569 году он скончался в заточении. Согласно одной из гипотез, он погиб от рук помощника Ивана Грозного Малюты Скуратова. (Один из вариантов жития святителя митрополита Филиппа II Московского и всея Руси (Колычева) опубликован на сайте православной энциклопедии «Азбука веры»

Он почитался повсеместно на Русском Севере. В основе народного уважения лежало подлинно христианское отношение святителя к государственной власти: «не соперничал с Иваном Грозным митрополит Филипп, но властным словом обличил его и мученичеством своим показал истинное превосходство духовного начала». Особо его имя почиталось старообрядцами Олонецкой губернии. Лик опального митрополита часто изображался на иконах и медных складнях, произведенных на Выге, рядом со Святыми Зосимой и Савватием, основателями Соловецкой обители.

Текст кижского предания о митрополите Филиппе впервые был опубликован неизвестным автором в 1902 г. в сборнике среди материалов «для истории, географии, статистики и этнографии Олонецкого края» под названием «Заклятие змей (митрополит Филипп)»:

«В деревне Кижи существует предание, что св. митр. Филипп до своего пострижения жил будто бы в соседней Жаренской деревне у одного богатого крестьянина работником. Он оставил по себе память. Один раз он заклял на южном конце острова змей, которые развелись там в большом количестве и мешали пастись скотине. С тех пор по сей день на том месте змеи не живут, между тем как во всех окрестных местах их видимо невидимо. Другой раз он поймал чудесным образом осетра (рыба, кот. в этих местах не водится) на праздник 1-го октября крестьянину, у котораго жил. После этого он скрылся, так как про него прошла молва».

Второй вариант предания был записан в 1926 году участниками экспедиции «По следам Рыбникова и Гильфердинга» Ю.А. Самариным, С.П. Бородиным и Ю.М. Соколовым от жителя дер. Войнаволок Кижской волости Николая Степановича Абрамова и опубликован в издании «Неизданные материалы экспедиции Б.М. и Ю.М. Соколовых»:

«Филипп митр[ополит] жил у Клинова работником зиму-весну: ловил рыбу, змей проклял. Есть предание, что Ф[илипп] митр[ополит] мужикам пок[азал] изгородь (волки)».

К сожалению, запись была сделана схематично с большим количеством сокращений. Впоследствии стараниями В.А. Бахтиной, готовившей материалы к публикации, текст предания был восполнен. Несмотря на единичные записи этого предания, есть повод предполагать, что оно имело широкое распространение в Заонежье. Предположение подтверждают слова Ю.А. Самарина. Делясь впечатлениями о результатах экспедиции «По следам Рыбникова и Гильфердинга», он говорил, что легенд и сказаний, связанных с именами исторических фигур, Петра великого, боярыни Марфы (Ксении) Романовой, матери царя Михаила Федоровича и митрополита Филиппа Колычева, «было записано порядочное количество».

Мысль о близости предания и жития святителя Филиппа находит подтверждение при сравнительном анализе текстов. Житие дошло до нас в значительном числе списков. Однако все его редакции возводятся к трем основным: «пространным» Колычевской, Тулуповской и Краткой. Текст кижского предания наиболее близок к тулуповской редакции жития. Этот вариант имел самое большое распространение и зафиксирован более чем 130 списками:

«Не знал он [Федор Колычев – И.Н.] … точного пути и пришел в область Великого Новгорода. Есть там большое озеро, называемое Онего, а по краям его расположены деревни. И пришел он в одно село, называемое Кижи, и остановился у одного из жителей, по прозвищу Суббота. Доблестный же Федор сердечную веру воплощая в делах, как и прежде, Божественным заповедям повиновался… господин его, видя благонравие отрока, поручает ему пасти овец. С веселием же принимает юноша это: Господь Бог дал знак ему – пусть прежде бессловесных пасет. И так немало дней трудился он, желаемого не забывая».

Все редакции жития в рассказе о пути святителя в Соловецкий монастырь следуют одной сюжетной схеме. Они включают рассказ об уходе Филиппа в северную обитель через Онежскую землю и служении в качестве пастуха у кижского крестьянина. Эта сюжетная схема сохраняется и в предании. Фольклорная и письменная житийная традиции отражают приблизительно одни и те же исторические реалии, но рассказывают о них по-своему, присущими каждой из них изобразительными средствами.

В Кижском предании реальность тонко внедрена в ткань повествования: митрополит Филипп нанимается в работники в семейство Клиновых, проживавших в селении Кижи или в деревне Жаренской. В настоящее время эта деревня располагается на материковой части Кижского архипелага среди деревень Западного берега. Но до конца XVII века деревня Жарниково (вар. Жаренская), она же Марковская, действительно находилась на острове Кижи, откуда «переехала» на материк для освобождения плодородных, защищенных от лесного зверя земель.

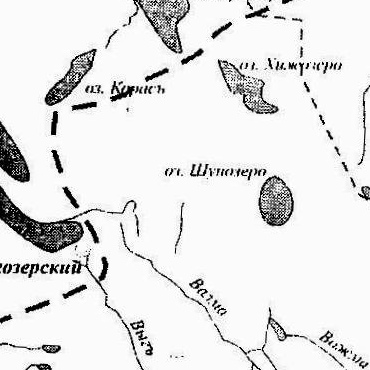

Аналогичное кижское предание о проклятии змей, связанное с именем Писца Панина, разворачивает действо на острове Мальковец. Крестьяне, проживавшие на нем, носили фамилию Мальковы. По данным архивных источников, о. Мальковец именовался ранее Виж остров. Еще в XVIII веке в одноименной деревне, расположенной на нем, проживали крестьяне Клиновы (Антон Семенов Клинов с семейством). С течением времени это многочисленное семейство расселилось по соседним островам Викоостров и Кердиостров. В начале XIX века эти островные деревни перешли на материковую часть. Во второй половине XIX века представители рода Клиновых проживали в нескольких деревнях Западного берега: дер. Мальково, дер. Клиново, дер. Жарниково.

Житийное описание подсказывает нам имя поселянина, принявшего святого человека, – Суббота. Есть повод предполагать, что именно о нем говорится в Писцовой книге Обонежской пятины Заонежской половины за 1563 год: «Дер. на Кижском же острову да на том же острову была деревня Марковская… [в ней проживает – И.Н.]:… Сидорко Степанов Суббота…».

Годы, в которые крестьянствовал Сидорка Суббота на кижской земле, совпадают по времени с описываемым путешествием Федора Колычева в Соловецкий монастырь. Упомянутое в предании семейство крестьян Клиновых имело родовые связи с дер. Марковской-Жарниковой, члены семьи продолжали пользоваться земельными наделами на острове Кижи до начала XX века. Возможно, дополнительные генеалогические изыскания позволят найти недостающие звенья в родословии и подтвердить наше предположение о связи Клиновых с Сидоркой Степановым Субботой.

Введение в ткань повествования имен местных жителей и географическая привязка к месту – традиционный способ ориентировать предание на достоверность и правдивость. С другой стороны, кижское предание имеет много общих мест, близких как фольклорным сказаниям, так и житийным текстам о северных святых: мотив о странничестве и найме в работники к местному жителю, мотив сотворения чудес: заклятие змей ловля особой рыбы, защита от лесного зверя, мотив наказания за греховное поведение.

Из статьи Набокова И.И. Предания острова Кижи: святые люди на святой земле // Церковь Преображения Господня на острове Кижи: 300 лет на заонежской земле. Составление и подготовка: кандидат исторических наук И.В.Мельников. Музей-заповедник «Кижи». Петрозаводск. 2014.

Библиотека Московской духовной Академии

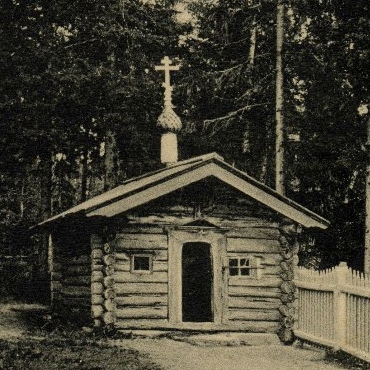

на Соловках

Гравюра. XIX век

Фрагмент иконы. Русский север. XIX век

в Успенском соборе Московского Кремля

Литография Черепанова. С 1591 года мощи митрополита Филиппа находились в Соловецком монастыре

В одном из кижских преданий рассказывается о происхождении названий двух географических объектов - Свят-наволок и Смолев-наволок. Это смотрящие друг на друга два мыса, один из которых расположен на южном конце Кижского острова, другой - на северо-западе Большого Клименецкого острова. До начала 20 века в этом месте располагался перевоз между о.Кижи и о.Клименецким. Разделяет их пролив с незамерзающей даже в лютые морозы полыньей, называемой в народе Святой салмой.

Об этих мысах в Кижах рассказывали:

«Пихнулся писец Панин, … до Святаго Наволока; остановился …. „Што же называют Святым этот наволок, ребята?“ спросил он. — Во времена древности шел святой в этот наволок, — отвечают ему эты люди, — а на другой стороне, за сто сажен от Спасителя жил человек темный (Спасо-Кижский погост на о. Кижи местные жители вплоть до н. ХХ века именовали «Спасушко», «Спаситель»); вдруг святой приходит на берег и этот темный человек явился на другом берегу. „Смоль, речет ему святой, перевези меня“. — Ну, святой, я тебя перевезу: твой сан выше меня, — ответил этот темный человек. — И с тех пор один наволок — Свят-наволок, а другой — Смолев-наволок».

Предание о Свят-наволоке и Смолев-наволоке связано с происхождением названий географических объектов от имен поселенца и святого странника. Этот сюжет представлен лишь в единичной записи. Впервые это предание было опубликовано в 1869 г. исследователем церковной истории Олонецкого края Е.В. Барсовым в Памятной книжке Олонецкой губернии. Оно было включено в текст топонимического предания с общим сюжетом о писце Панине, который давал имена заонежским деревням. Свод включал в себя более пятидесяти сюжетов о наречении географических объектов Заонежья, и представлял собой примеры осмысления иноязычных топонимов посредством народной этимологии. По объяснению Е.В. Барсова, «название каждого селения обусловливалось первым впечатлением, которое производило оно на писца». В топонимических преданиях исторические лица нередко дают имена неизвестным поселениям. Но поистине огромное количество сюжетов, связанных уже не с локальной, а с региональной географией, наводит на мысль об искусственной природе этого свода и дает повод предполагать, что авторство опубликованного произведения принадлежит самому Е.В. Барсову. Молодой исследователь в ту пору был страстно увлечен собиранием образцов устной народной словесности. В дальнейшем текст предания «Как писец Панин давал имена заонежским деревням» был включен В. Майновым в книгу «Поездка в Обонежье и Корелу». В конце X1X века некоторые из сюжетов свода фиксировались и публиковались как самостоятельные произведения в Олонецких губернских ведомостях, но предание о Свят-наволоке и Смолев-наволоке больше в источниках не воспроизводилось.

Святой наволок впервые был упомянут в Писцовой книге Обонежской пятины в 1563 году, и впоследствии фиксировался в письменных источниках XVI–XVII веков. В X1X веке Святой наволок упоминался в рассказах Кижских крестьян. В повествованиях это место отмечалось как знаковая, сакральная территория: «/на Святом наволоке/ растут всякие полезные травы, в старое время их и в Питер брали».

По мнению И.И. Муллонен, на территории Заонежья многие "святые" топонимы, могли маркировать древний водно-волоковой путь, пересекавший Заонежский полуостров с юга на север и использовавшийся на протяжении длительного времени различными этническими группами. Святой наволок мог служить таким маркером. В этнографических рассказах и преданиях упоминается транспортная магистраль , идущая на Повенец, и проходившая по Кижскому архипелагу вдоль западного побережья Большого Клименецкого острова. По рассказам старожилов, еще в начале XX века в деревне Середка (Потаневщина) на Святом наволоке был постоялый двор, в котором останавливались путники из Петрозаводска. С XVI века Святой наволок был одним из самых заселенных в Кижской округе и, как следствие, одним из первых был вовлечён в процесс христианизации Кижской земли.

С другой стороны, можно предположить генетическую связь между Святым наволоком и Святой салмой, расположенной рядом с мысом. Этот водный объект, отмеченный особыми положительными внешними признаками (расположен на юге, рядом с кижскими храмами, очень большой, никогда не замерзает, т.к. бьют теплые ключи), мог быть осмыслен народным сознанием как подлинно святой. В дальнейшем в результате перехода свойств на соседний объект - наволок «обрел святость».

В предании Святому наволоку противопоставлен Смолев наволок. Нам представляется возможным родство названия Смолев-наволок с именем или прозвищем поселенца, обосновавшегося в этой местности. До 18 века в крестьянской среде были в употреблении два типа личных имён: полученные при крещении, церковные и неканонические. В дальнейшем они могли сохраняться в качестве родовых прозывок и фамилий. Личное неканоническое (нецерковное) имя Смолка нередко встречается у жителей Обонежских погостов в документальных источниках XVI – XVII веков.

В Писцовой книге Обонежской пятины, Заонежской половины за 1563 мы находим запись о том, что в Спасском Кижском погосте в непосредственной близости от Святого наволока (150 м.) в деревне «На Кирко-острове на Грозлове» проживают потомки некоего Смолки, Сушко да Сенко Смолковы. Очень заманчивым представляется связать их имена с легендарным Смолью, жившим на Кижском острове.

Имя Смоль могло даваться тому, у кого волос был черный, как смоль. Темный, почти черный цвет волос имели саамы. В предании образ Смоли дополняется описанием «человек темный». В житийных текстах о миссионерской деятельности Карельских святых такой эпитет сопровождал саамов: «дикие люди» в значении - невежественные, темные. Присутствие саамского населения на территории Заонежья и Кижской волости подтверждают топонимические данные, письменные памятники, фольклорные тексты, археологические находки, этнографические источники. Деревня Грозлово (16-17 вв.), или Грузиловская (19 в.), в которой проживали предполагаемые потомки Смоли, так же была отмечена «саамским следом». В материалах девятой ревизии по Кижскому мирскому обществу за 1850 год, когда повсеместно по кижской округе фиксируются вторые, бытовавшие в народе, названия деревень, деревня Грузиловская записывается со вторым названием - Лопинская. Этническое имя лопари, лопь, лопляне употреблялось как скандинавами, так и русскими в отношении саамов.Предание о противостоящих Святом наволоке и Смолев-наволоке сохранило народную память о соприкосновении двух этнических групп, двух культурных традиций на узком локусе Кижской земли.

Из статьи Набокова И.И. Предания острова Кижи: святые люди на святой земле // Церковь Преображения Господня на острове Кижи: 300 лет на заонежской земле. Составление и подготовка: кандидат исторических наук И.В.Мельников. Музей-заповедник «Кижи». Петрозаводск. 2014.

Одними из самых известных преданий, связанных с историей Кижских храмов, были рассказы о вторжении панов на Кижский погост. Под именем «панов» народное сознание объединяло образы загадочной белоглазой чуди, польско-литовских отрядов Смутного времени, разбойничьих шаек, бродивших по северным погостам. Ряд народных рассказов о панах, по-видимому, имел под собой исторические реалии. Их можно соотнести с событиями русско-польской войны 1609–1618 гг., названной в народе «литовским разорением». В Заонежских погостах отряды поляков, казаков и литовских людей появились, по мнению исследователей, не ранее января 1614 года. Получив отпор в острогах Толвуи и Шуньги, они направились через Кижский погост к Олонцу. Летописи дают представление о страшных злодеяниях: «землю пустошили, города воевали, церкви Божии оскверняли, людей мучили всякими муками и на смерть побивали, и по лесам разгоняли, всякий живот грабили, дворы и деревни жгли и скот выбивали и все до конца разоряли». События того времени послужили богатой темой для народных рассказов и сохранились в виде многочисленных преданий.

Самый ранний выявленный текст этой группы датируется 1832 годом. Он был записан священником Кижского погоста Иваном Федуловым. В это время по Олонецкой епархии шел сбор историко–статистических сведений по приходам, организованный первым олонецким епископом Игнатием (Семеновым). Старинное предание гласило:

«…Прежняя Преображенская церковь была в 1 ½ версте от нынешней, на Кижском же острове на горе, называемой Каргиной, на том самом месте, где ныне часовня Святого Духа. Литовцы нечаянно напали на это место в то самое время, когда народ в воскресный или другой праздничный день собрался к церкви в большом множестве, и убили много людей. Некоторые убежали в церковь. Литовцы, хоть и знали, что в церкви народ, не вошли, однако, в нее, а только стреляли в церковные двери и окна. Они прострелили в церкви икону Всемилостивого Спаса в правую его руку. (Следует пояснить, что икона «Спас Всемилостивый», была написана во второй половине XVI века. Местные жители ценили икону и говорили, что у нее «многие чудеса и исцеления свершаются). В это самое время напала на них (врагов) тьма, и многие сами себя перерубили, а остальные отбежали прочь, бывший же в церкви народ не потерпел вреда. Образ этот стоит ныне в церкви за правым клиросом; на нем есть только «заскалина» шириной в три четверти вершка с ницевой (левой) стороны. Длина же в четыре вершка, как будто от вытески топором. На лицевой стороне образа никакого знака не видно».

Также немало преданий о выборе места для строительства новой церкви. В тексте, записанном в 1832 году, говорилось: «После литовского осквернения служение в церкви надолго было оставлено и, наконец, самый храм сгорел от молнии. Впоследствии, собравшись с силами, кижане решились построить новую церковь и приплавили леса к тому месту, где стояла сгоревшая; но в ночь все плоты невидимою силою перенесло ниже, к такому месту, где не было ничего, кроме верестняка (вереска). Строители опять перегнали плоты на старое место, но в следующую ночь леса вновь очутились у верестняка. Тут строители догадались, что это высшая воля; стали осматривать кусты и нашли в них простреленный образ Спасителя. Это был уже явный знак, что церковь надо строить здесь, а не на старом месте. Так и сделали». А на месте сгоревшей церкви поставили часовню.

Эти предания наполнены широко распространенными на Русском Севере мотивами, представленными в вариациях. В рассказе о нападении на храм и наказании за надругательство над святыней враги приплывают на плотах, слепнут, прострелив икону, убивают друг друга. В повествовании о забвении поруганной святыни церковь, в которой совершено злодеяние, лишается прихожан, разрушается, в нее попадает молния. Чудесное указание на место строительства нового храма чаще всего совершается посредством явления иконы в зарослях можжевельника, переправления освященного леса к месту строительства.

Широкое распространение и вариативность мотивов могут быть связаны со следующими обстоятельствами. В XIX веке слава о церквях Кижского погоста стала распространяться за пределами губернии, этому способствовало открытие Мариинской водной системы, соединившей Волгу с Балтийским морем. Появились новые маршруты к святым местам через Онего. Одни следовали на Соловки, другие в монастыри Каргопольского края. Остров Кижи оказался на пересечении паломнических путей. Из уст в уста среди путешествующих передавались истории о кижской святыне, вбирая в себя новые детали и подробности. В 20 веке интерес к кижским храмам поддерживался благодаря существованию музея, главной задачей которого явилось сохранение кижского архитектурного ансамбля. Устная традиция охотно откликнулась на это устойчивым бытованием сюжета о строительстве кижских храмов. Как старшее поколение, так и представители молодежи передают варианты предания, подчеркивая, что так рассказывали в их семьях. Например: «Мужик стал строить церковь... Строил и угол потерял (то есть испортил). А потом во сне увидел, как угол исправить».

Историческая основа в этих преданиях представлена географической привязкой к местности. В преданиях старый погост располагается в центральной части острова: "На Каргиной (вариант: Нарьиной) горе", "Под горой у Васильевых", "У Васильевых на Круглой полянке ". Археологические изыскания последних лет показали, что повествование связано с местами расположения наиболее древних поселений на о. Кижи, это может свидетельствовать о сохранении народным словом воспоминаний о ранних этапах заселения края, исторической памяти места.

В некоторых вариантах предания идея строительства храма связывалась с именем царствующей особы. «Император Петр Первый, путешествующий из Повенца Онежским озером, остановился у Кижского острова. Тут заметил он множество срубленного леса и, узнав причину, собственноручно начертил план предполагаемой церкви». Это предание было опубликовано достаточно поздно, в 1892 году. Его текст очень близок к рассказу о Покровской церкви Вытегорского погоста, бытовавшему еще в 70-е годы XIX века. Но повод связать имя Петра Великого с кижской землей все же есть. Известно, что царь неоднократно бывал в Олонецком краю. В августе 1702 г. Петр Первый совершил поход по дороге, названной впоследствии «осударевой», стремясь попасть в Ладогу. Проходя по Онеге от Повенца к Свири, Петр имел возможность и повод останавливаться в прибрежных деревнях. Фигура царя-преобразователя России, заступника и освободителя вызывала симпатию кижских крестьян. В местных деревнях было записано немало историй, связанных с его именем. Разнообразие сюжетов, обилие деталей, связь с именами местных семейств и географическими объектами дают повод предполагать, что Петр действительно мог останавливать в Кижах.

О плотнике, строившем кижскую Преображенскую церковь, документальных свидетельств нет. Предание чаще всего называет его «мастер». Но в некоторых вариантах запечатлено его имя – «мастер Нестер». Закончив строительство, «Нестер со священным топором поднялся до последней главки, привязал ко кресту алую ленту, а топор закинул в озеро и поклялся, что такого чудесного храма нет нигде и не будет больше никогда. И топор этот никто не найдет. И тогда начали святить церковь. А Нестера больше никто не видал». В предании, записанном в 1942 г. финским искусствоведом Л. Петтерсоном, «он обошел вокруг центральной главки четыре раза, повернувшись на все четыре стороны света со словами: «Я - мастер-Нестор, нет другого такого». После чего он бросился на землю и умер. В Преображенской церкви на протяжении 80 лет, после этих событий, постоянно молились о блаженстве его души».

С. В. Максимовым в книге «Год на Севере» приводится аналогичное предание о другом северном зодчем – строителе Воскресенской церкви в поморском селе Кола. Предание приписывает мастеру большую плотницкую славу по всему Поморью и Заонежью. Восхождение мастера на крест нововыстроенной церкви или часовни - архаичный обряд, сохранившийся на Русском Севере. Кроме побережья Белого моря, более всего он сохранился в приходах Каргополья: он был описан в связи с завершением строительства церкви преподобного Александра Свирского на Хижгоре (освящена в 1871 г.), а также часовни в д. Исаково Ловзанского прихода . В исчезновении мастера-плотника, в его падении с вершины храма, ослеплении, в закидывании топора в озеро кроется глубинная народная память о древнем строительном ритуале принесения жертвы, известной у многих западно-европейских народов.

Общий анализ сюжетного разнообразия преданий, связанных с возведением кижских храмов, дает повод заметить, что их пронизывают мотивы, общие для всего пласта несказочной прозы Русского Севера. Предания сохранились в современной устной традиции Кижского края. Схожие мотивы встречаются в текстах Беломорского, Пудожского, Вытегорского и Каргопольского районов.

Из статьи Набоковой И.И. Предания о строительстве Кижских храмов в архивных источниках и устной традиции// Церковь Преображения Господня: 300 лет на заонежской земле. Материалы Всероссийской научной конференции, приуроченной к 300-летию Преображенской церкви на острове Кижи. 2015. С. 273-280.

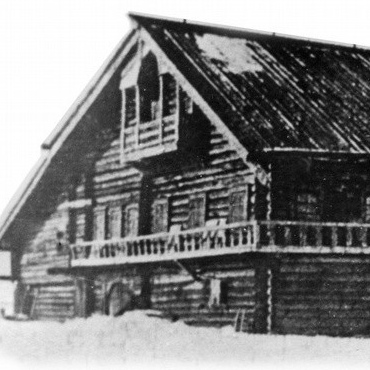

В мировой фольклористике Кижская волость считается одной из «архаических зон», местом, где сохранялся в живом бытовании до XX в. уникальный фольклорный жанр - русский героический эпос. В Кижах жили сказители былин - «старинщики» К.Романов, В.Щеголёнок, С.Корнилов, Т.Иевлев. Но, пожалуй, нет в русской фольклористике другого имени, которое было бы окружено таким почетом и уважением, как Рябинины. Трофим Григорьевич Рябинин (1791–1885) считался классиком былинного сказительства, первым среди лучших певцов Заонежья, основателем сказительской династии. Его репертуар состоял в общей сложности из 26 сюжетов (это свыше 6000 стихов). Тексты старин, записанных от него, отличались художественным совершенством, а манера сказывания – искусным мастерством.

В мае 1860 года, в Кижах произошла первая, историческая встреча собирателя-фольклориста Павла Николаевича Рыбникова с Трофимом Григорьевичем Рябининым.

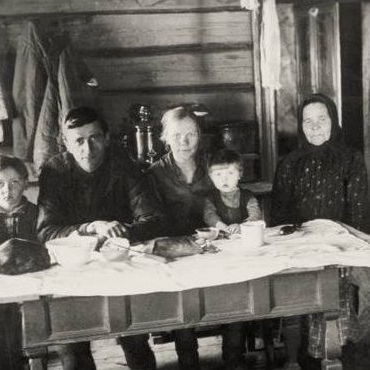

Интереснейший текст кижского предания о пребывании Петра Первого в Кижской волости был записан Петром Ивановичем Рябининым-Андреевым незадолго до своей кончины, предположительно в 1949-50-х годах, со слов гарницких стариков. Рукопись любезно передала в музей дочь сказителя — Анастасия Петровна Титова.

"Пётр Первый на своем небольшом судёнышке с небольшой командой попадал на реку Повенчанку. Ему хотелось проделать канал. И вот он с Петрозаводска отправился в путь на парусном боте. Озеро поперёк он, видимо, проехал хорошо. Когда он подъехал к Клименецкому острову, подул встречный ветер. … И вот Петра на луду прибило. Вот стал на мели. Много Петр бился с небольшой командой. Но спихнуть бота не смог. И стоял он сутки на этой мели. Дело было весной. Старики рассказывали — на Никольской неделе. Наши гарницки старики ловить ездили керегодом в Клименецкие острова. И вот когда ехали домой мимо, Пётр встал на нос своего бота и стал кричать в трубу и махать шляпой, прося помощи. Те, конечно, думали какой-то прасол, который ездил, скупал рыбу у рыбаков по озеру, а потом отвозил в город и переправлял в Петербург. Оне подъехали к боту, и Пётр их нанял за три рубля помочь ему выбраться с мели. Избавили Петра и его проводили в Гарницы с западной стороны. … Дорогой Пётр не сказал, что он царь. А мужики откуда знали — прасол и прасол. По приезду в Гарницы Петра пригласили на свежую уху. Варили в сарафановском доме. Рыбаки рыбы не жалеют. Самую вкусную уху всегда варит сам рыбак. Вот варили лосося и пальгу и положено было гарьюсов. Пётр одному из своих слуг велел сходить на бот и принести вина и его чарку. И вот Пётр сам и всем по чарке налил перед ухой. Да по другой выпили перед рыбой. Тут Пётр пока в Гарницах угощался, старухи успели свешать его шляпу: она была суконная , потянула 7 фунтов, вешали безменом. Удивлялись его росту и здоровью. Малининых старуха говорила, мол, моему старику за плечами нести и то ноша. А тут носит на голове и нежарко. Пётр хохотал и шутил с рыбаками и старухами... Пётр хвалил стариков, их смелость. В особенности ему был люб Буёвых старик, который, выпивши, пел и плясал вприсядку. Пётр хлопал в ладоши и о свои голенища сапог. А потом попросил Сарафановых старика проводить и указать путь ему дальше. Тот взялся провожать до Сенной Губы. Взяли и Пименова на бот. Пётр поехал и забыл свою чарку. Старики надавали с собой Петру рыбы. Говорят, много дал денег.....чарку долго у Сарафановых хранили…Чарка была, говорят, серебряная".

Источник: Рябинин-Андреев П.И. Воспоминания о поездке Петра I, когда и в каком году, я не помню. (Со слов стариков)//Научный архив музея «Кижи».

Подробнее о биографии П.И. Рябинина: Набокова И.И. "Вы послушайте, люди добрые, да былину мою — правду-истину!" //Газета "Кижи", №5 (67) июнь 2010.

Калашникова Р.Б. "Петр Рябинин-Андреев: «Наша фамилия — сокровище, данное Богом». //Газета "Кижи" №4 , 2005.

Латынцев Владимир Николаевич (род. 1949)

Схема волоков

д.Гарницы

дочь сказителя П. И. Рябинина-Андреева

дер. Гарницы

Никита Панинъ описывалъ Заонежье съ подъячимъ Семеномъ Копыловымъ въ 1628 году. Судя по некоторымъ историческимъ даннымъ, нельзя ручаться за добросовестность его письма, темъ не менее личность этого писца живо отразилась въ народной памяти и разсказы о немъ сводятся къ тому, что онъ былъ человекъ необыкновенно умный… Послушаемъ о томъ, какъ давалъ онъ имена Заонежскимъ деревнямъ. Названіе каждаго селенія обусловливалось первымъ впечатленіемъ, какое производнло оно на писца Панина.

„По слову мірскому, избранъ былъ писецъ Панинъ налагать имена и прозвища на этыи села въ Заонежье. На Кижскомъ подголовке былъ онъ во время лета. Пріехалъ въ Сенную Губу, увидалъ человека, мущину, съ женою — сено кучатъ: „быть этой волости, сказалъ онъ, Сенная Губа“. Поехалъ онъ къ Спасу Белому; подъезжаетъ къ деревушке, хотя собрать народъ въ суёмъ (въ сходъ), вдругъ видитъ — человекъ, въ кузнице, куетъ косы: „а не надо, ребята, говоритъ онъ, безпокоить народу, собирать въ одинъ домъ; пущай названье деревне — Kузнецы“. Переехалъ дале, полверсты места — другая деревушка, дворовъ семь. Какъ назвать? Вышелъ на берегъ писецъ Панинъ, видитъ — ребята балуютъ, берестяна коробка на воду пихнута: „пусть же, сказалъ онъ, эта деревушка по названью — Корба“. Отъехалъ полверсты впередъ, увидалъ — куёкъ (гагара) въ губы: „пущай же эты домы называются — Куй губа (гагарья губа)“. Впередъ деревня; идеть человекъ берегомъ: „середкою — путемъ идетъ этотъ человекъ, заметилъ Панинъ; пущай же эта деревня — Середка“. Впередъ онъ тронулся; смотритъ, идеть женщина близь берега:i „Какъ тебя зовутъ, голубушка?“ спросилъ Панинъ. — Таней. — „Пущай же эта деревня, сказалъ онъ — Потановщина“. Пихнулся дале, полверсты места, до Святаго Наволока; остановился тутъ писецъ Панинъ. „Што же называютъ Святымъ этотъ наволокъ, ребята?“ спросилъ онъ. — Во времена древности шелъ святой въ этотъ наволокъ, — отвечаютъ ему эты люди, — а на другой стороне, за сто саженъ отъ Спасителя жилъ человекъ темный; вдругъ святой приходитъ на берегъ и этотъ темный человекъ явился на другомъ берегу. „Смоль, речетъ ему святой, перевези меня“. — Ну, святой, я тебя перевезу: твой санъ выше меня, — ответилъ этотъ темный человекъ. — И съ техъ поръ одинъ наволокъ — Свять-наволокъ, а другой — Смолевъ-наволокъ. Впередъ пихнулись оны три-четыре версты отъ Святъ-наволока; вдругъ на ельяхъ сидятъ воробьи: „а што, ребята, сказалъ Панинъ, въ эту деревню намъ идти не чего; пущай этой деревнеii названье — Воробьи“. Впередъ сто саженъ отъ Воробьевъ, три двора деревушка; смотритъ Панинъ, идетъ человекъ полемъ и глаза смутивши въ немъ; призываетъ онъ его по близости къ лодке: „двинься сюда сей человекъ, сказалъ онъ; пущай ваша деревня будетъ Магары“. Впередъ двинулись отъ этыхъ Магаровъ въ наволоки; вышелъ на берегъ, видитъ, подъ ногою у него заглебала земля: „пущай же эты два дома — Глебовы“. Дале тронулся 50 сажень; одинъ домъ стоитъ: „какъ его назвать, ребята“? спросилъ онъ; вдругъ видитъ, ошевни стоятъ у воротъ: „а пущай, сказалъ онъ; этотъ домъ — Ошевень“. Впередъ двинулся съ версту; деревня семь дворовъ; смотритъ Панинъ, идетъ человевъ, заскавши волосы: „а нечего этта на берегъ выходить; пусть будетъ, говоритъ, Гивесъ-наволокъ“. Впередъ пихнувши полторы версты около наволока, пріехалъ подъ деревню, три двора: „ну што, ребята, какъ назвать?“ Дектярь клюетъ дрова подъ окномъ: „Пущай же это Дектярево“. Впередъ 50 саженъ до деревни; видитъ Панинъ, человекь гонитъ лошадь съ воли, ально курево идетъ: „пущай же, говоритъ, это — Курилово“. Оборотя назадъ, отправились они въ путь; стоить деревня на хорошемъ месте, на мягкой сельге: „а пущай она — Косельга“ сказалъ Панинъ. Впередъ до деревни верста; сходили туды: „пущай эта деревня — Войнаволокъ“ стоитъ; она объ Онего и губа протянувши отъ запада въ Онего — воеть тутъ отъ Онега. Оборотя назадъ отъ Вой-наволока, пихнулись къ Спасителю; впередъ отъ Спасителя деревня 5 дворовъ; прiезжаютъ противъ этоей деревни; видитъ Панинъ, што выросли дудки на берегу: „а што, ребята, говоритъ, пусть это — Дудкинь-наволокъ“. Впередъ тронулись две версты до деревни, а деревня та была большая, когда Литва была; выходитъ Панинъ на берегъ, увидалъ у крестьянина ольху лежащу подъ окошкомъ: „пущай же, говоритъ, этой деревне названье Ольхино“. Впередъ тронулись полторы версты; кряжъ такой огромный и три жителя на кряжу: „какъ, ребята, назвать эту деревню?“ спросилъ Панинъ; вдругъ, смотритъ, выходитъ изъ ней человекъ въ одеяніи солдацкомъ: „пущай же, сказалъ онъ, это — Солдатово“. Дале, чрезъ губу верста, стоитъ деревушка пять домовъ; увидалъ Панинъ на берегу лежащую шляпу: „пущай же, сказалъ эта деревня — Шляпино“. Впередъ отъ этой деревушки две версты, стоитъ деревня три двора; видитъ Панинъ, человекъ выходитъ на улицу, весь белой, сединой изукрашенъ: „не нужно, сказалъ, собираться намъ вместе; пущай это селеніе — Морозово“. Двинулись еще сто саженъ; идетъ человекъ по деревне: „какъ тебя зовутъ?“ спросилъ Панинъ. — Софронъ, — отвечалъ этотъ: „пущай же эта деревня — Насоновщина“, сказалъ Панинъ. Впередъ сто сажень до Петра и Павла до часовни; улица гладкая: „а назвать ю Посадъ“. Оборотя къ востоку полтораста саженъ, не доходя до деревни, попадается кость; взялъ Панинъ въ руки эту кость: „ребята, сказалъ опъ, ведь это китовы уста; пущай же эта деревня — Китово“. Оборотя назадъ версты полторы, вдругъ мужикъ переяриваетъ на лошадке землю: „пущай же, говоритъ Панинъ, это селеніе — Рогово“. Впередъ деревня за версту места; видитъ Панинъ, идетъ мущина и вследъ за нимъ женщина: „пущай же, сказалъ онъ, это — Еглово“. Потомъ назадъ, до деревни версты полторы; на искось губы ельнякъ огромный стоитъ: „а пущай эта деревня Подъельникъ“, сказалъ Панинъ. Впередъ за версту места, деревня четыре дома: „а не надо, говоритъ Панинъ, выбираться намъ, ребята, на берегъ; вонъ на берегу лежитъ зубъ, — пущай же она — Зубово“. Впередъ три четверти версты деревня; идетъ человекъ берегомъ этой деревней: „остановись человекъ“, крикнуль писецъ Панинъ; но тотъ не слышитъ и впередъ идетъ: „когда такъ, сказалъ Панинъ, пущай же это — Пустой Берегъ“. Впередъ деревня семь дворовъ; стоитъ человекъ на берегу: „откуда ты, братецъ?“ спросилъ Панинъ. — Изъ Ояти — отвечалъ тотъ. „Пущай же, продолжаетъ Панинъ, эта деревня — Оятовщина“. Впередъ черезъ версту деревушка; видитъ Панинъ, у крестьянина рыба на стены сохнетъ, язи: „пущай же, говоритъ, деревушка эта — Язнево“. Впередъ верста, стоитъ деревня 17 дворовъ. Приказалъ Панинъ собрать суёмъ. Собрались крестьяне; смотритъ Панинъ на сходъ крестьянской, и вотъ идетъ одинъ молодецъ, убравши хорошо, въ шапке съ козыремъ: „пущай эта деревня, сказалъ Панинъ ‒ Козыревцы“. Впередъ три четверти версты, смотрятъ, идетъ человекъ необыкновенный, плечами широкъ, а задомъ узокъ: „пущай, говоритъ Панинъ, названье этой деревне — Клиновы“. Впередъ тронувши немножко, попадается на берегу колоколка; „пущай же, говоритъ Панинъ, это — Мальково“. Дале двинулись сто саженъ, деревня десять дворовъ, новоразселенная; въ это время сгрубела погода, и думалъ Панинъ, какъ назвать эту деревню; вдругъ раскинуло на небе, солнышкомъ накрыло, и Панинъ сказалъ: „пущай же это — Жаренково“. Впередъ пихнулись четверть версты около наволоковъ; пріезжаютъ къ берегу и видятъ, ходятъ малыя телята въ старье: „пущай же, говоритъ Панинъ, это — Телятинково“. Впередъ тронулись полторы версты, встречаютъ двухъ человекъ, оба тонки, убравши хорошо, головы кверху: „пущай же, продолжаетъ онъ, эта деревня — Сычи“.

„Дале Панинъ поехалъ до Толвуи. Въ проезде будучи путемъ — дорогою, онъ назвалъ первую деревню отъ Сычевъ — Сиговомъ, за темъ что тутъ сиги ловили. Впередъ три версты до Здвиженія часовни, Панинъ назвать это селеніе Березки, — потому Березки, что кругомъ березъ стоитъ. Впередъ три версты, деревня, поперегъ губы, 20 дворовъ; вышелъ Панинъ на берегъ и встретилъ прохожагоi: „какъ зовутъ тебя, почтенной?“ спросилъ Панинъ. — Ихторъ — отвечалъ тотъ: „пущай же ваша деревня — Вигово“, рекъ Панинъ. Впередъ три версты къ северу, ко храму ко Алексею человеку Божью, деревня, которую Панинъ назвалъ Тарасы, потому что человека, вышедшаго къ нему на встречу, звали Тарасомъ. Впередъ ходъ еще до иной деревни; подъезжая, увидалъ Панинъ жеребца въ поле: „пущай же сказалъ эта деревня — Жеребцовская“ …

// Барсов Е. Рассказ о том, как писец Панин давал имена заонежским деревням, в 1628 году // Памятная книжка Олонецкой губернии на 1868 – 1869 год. Петрозаводск, 1869. С.189–193.

В один праздник, когда цветет рожь, во время, когда там была обедня, в полдень, из той противоположной стороны, где много островов, приплыл остров. С этого острова выскочили разбойники в масках — лошадиные головы и хвосты, — в руках с кинжалами. Подошли к этой церкви. Там началась паника. Они ворвались, всех перерезали, а церковь сожгли. Так не стало церкви.

Было решено через некоторое время построить церковь. Староста церковный, который взял на себя обязанности (связанные с ее строительством. — Н.К.); был очень строгий человек. Стали заготавливать лес для строительства новой церкви. Лес рубили за деревней Боярщина на болоте, только сосну (место это мне показывала бабушка). Когда лес был вывезен к берегу Кижского острова, то он таинственно два раза переправлялся к месту, примерно где сейчас стоит вокзал. Место, где сейчас церковь, было совсем пустынное и заросшее вересом (можжевельник).

Нестер, проходя по этим зарослям, обнаружил святую книгу. Тогда он в уединении сел и читал целый день и ночь. И когда стало подыматься солнце и упала на траву роса, он увидел в переливании солнечных лучей и капелек росы на траве рисунок этой церкви.

Хотя строительства там никто не желал, но когда Нестер рассказал, что бог подсказал, где и какую церковь нужно строить, противоречить никто не мог. Началось строительство...

И когда церковь была построена, нужно было сделать открытие и освятить, то собирались долгое время, несколько дней. Кто был не согласен, тем говорили, что на церковь, ту старую, которая сгорела во время служения, бог послал удар молнии — и она сгорела, все погибли, хотя день был солнечный и ясный. Поэтому на том месте строить нельзя. Когда все были убеждены, Нестер на одном бревне вырубил: «Церковь эту построил мастер Нестер. Не было, нет и не будет такой». <...>

Нестер со священным топором поднялся до последней главки, привязал до креста алую ленту, а топор закинул в озеро и поклялся, что такого чудесного храма нет нигде и не будет больше никогда. И топор этот никто не найдет. И тогда начали святить церковь. А Нестера больше никто не видал.

Источник: Северные предания: (Беломорско-Обонежский регион) / Изд. подгот. Н. А. Криничная. Л., 1978.